Panama

Les femmes Ngäbe insufflent un vent révolutionnaire en faveur de la santé des femmes et de l’égalité des genres

« C’est à 3 heures de marche », nous apprend Eneida, 25 ans, en décrivant l’itinéraire escarpé qu’elle a dû emprunter, à neuf mois de grossesse, pour rejoindre le foyer d’hébergement pré-accouchement, communément appelé casa materna.

Eneida vit dans la comarque de Ngäbe Buglé, une région reculée des montagnes de l’ouest du Panama, abritant les peuples autochtones Ngäbe et Buglé. Le piètre état des quelques routes goudronnées, creusées de nids-de-poule, force les habitants à se déplacer à pied ou à cheval, pour les plus chanceux. Faute de pouvoir relier une maternité, les femmes enceintes n’ont souvent pas d’autre option que d’accoucher chez elles. La région affiche sans surprise le plus haut taux de mortalité maternelle du pays.

Eneida a choisi de passer les derniers jours de sa grossesse à la casa materna de San Félix, un foyer d’hébergement pré-accouchement prodiguant aux femmes les repas et soins maternels dont elles ont besoin, et assurant, le moment venu, leur transfert vers des services d’accouchement sans risque. « Je me plais ici. C’est un endroit très bien », se réjouit-elle.

La casa materna est l’un des nombreux services de santé sexuelle et reproductive introduits dans la comarque grâce aux efforts de l’Association des femmes Ngäbe. À sa création, il y a 30 ans, le groupe poursuivait cependant un objectif très différent. Dans les années 90, les femmes de la communauté étaient avant tout à la recherche d’un marché pour leurs créations artisanales.

« Nous avons commencé à identifier nos problèmes, nos besoins, et à tenter d’y répondre », se remémore Gertrudis Sire, présidente de l’Association. Il est vite apparu qu’au‑delà des obstacles économiques, la natalité élevée constituait l’un des principaux freins à l’élimination de la pauvreté. « Les femmes de la communauté ont commencé à soulever la problématique du nombre d’enfants », explique Gertrudis. « Il n’était pas rare que celles-ci se trouvent dans l’incapacité de tous les nourrir. Cela était même devenu si récurrent que cela a donné naissance à un jargon désignant la famine qui touchait la communauté. Mais comment pouvait-on inverser la tendance ? Tout simplement en ayant moins d’enfants. »

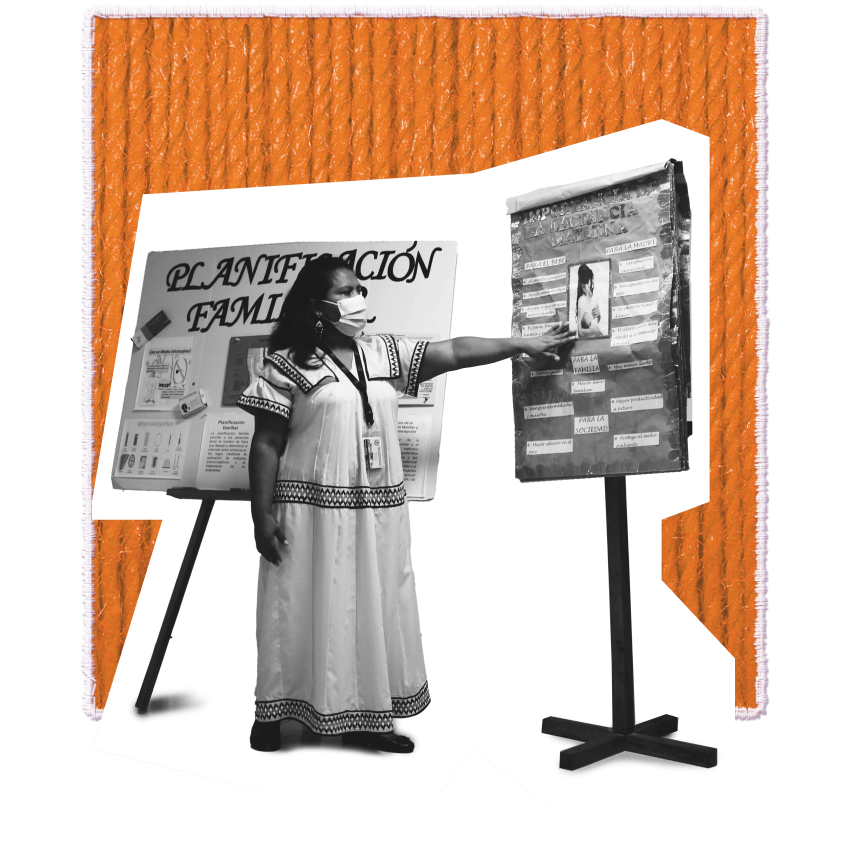

La communauté a aussi commencé à prendre conscience des besoins des femmes Ngäbe en matière de santé sexuelle et reproductive. « Nous avons remarqué que beaucoup de femmes mourraient en couche chez elles. Rien n’était prévu pour leur prise en charge, car il n’y avait aucune maternité ni établissement pédiatrique dans la région. » L’Association est alors entrée en contact avec le ministère de la Santé et l’UNFPA, avec qui elle a travaillé à créer un réseau d’agents de santé ayant pour mission de prodiguer des soins et de sensibiliser la population à la santé maternelle, à la contraception et à la nutrition de l’enfant. « Lorsque l’on a commencé à aborder ces sujets, on s’est rendu compte que ça parlait beaucoup aux femmes », souligne Gertrudis.

Si, à l’époque, la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) de 1994 a marqué le point d’orgue des efforts en faveur de l’égalité des genres, de la santé sexuelle et reproductive et de l’autonomisation économique des femmes, l’expérience de l’Association a démontré que le progrès était également en marche dans les régions les plus reculées du monde ; partout, les femmes s’intéressaient à la planification familiale et commençaient à bâtir un avenir meilleur pour elles et leurs communautés. Grâce à son travail, l’Association des femmes Ngäbe a permis d’enclencher un cercle vertueux favorisant l’autonomie reproductive, la santé et la réduction de la pauvreté.

Eira Carrera, aujourd’hui interprète interculturelle à l’Hôpital maternel et pédiatrique José Domingo De Obaldía, avait commencé sa carrière en tant qu’intervenante de santé dans la comarque. « C’était en 1996-98 », précise-t-elle. « En tant qu’intervenants de santé, nous abordions le sujet des infections sexuellement transmissibles, des frottis vaginaux, tout ce qui pouvait être lié à la santé sexuelle et reproductive, à la planification familiale, à la violence domestique, et même à la paternité responsable. » Le message, toutefois, recevait un accueil inégal de la part de la population. En effet, tandis que les femmes étaient généralement très intéressées par les méthodes de planification familiale, « car elles étaient les premières concernées », explique Eira Carerra, les hommes, eux, étaient bien moins réceptifs. « Les hommes étaient réfractaires à l’utilisation de ces ressources. »

Au cours des 30 dernières années, la situation s’est toutefois améliorée. Ainsi, Eira estime qu’aujourd’hui « environ 8 femmes Ngäbe sur 10 » sont libres de prendre leurs propres décisions en matière de contraception. Pourtant, il reste encore beaucoup à accomplir. Le peuple Ngäbe continue de se heurter à la discrimination ethnique, qui ne fait qu’ajouter au machisme persistant. Jusque très récemment, les membres de la communauté voyageant hors de la comarque se voyaient systématiquement reléguer au fond des bus. Encore aujourd’hui, leurs opportunités d’emploi restent fortement limitées et beaucoup d’hommes sont dans l’obligation de se déplacer pour offrir leurs services dans les plantations de café.

Pour les femmes, la combinaison de cette marginalisation ethnique et des inégalités de genre a des conséquences mortelles. « La majorité des décès maternels auraient pu être évités si le mari avait pu conduire la femme à l’hôpital », déplore Humberto Rodríguez, infirmier dans le district de Nole Duima. Il n’est en effet pas rare que les hommes soient absents pour raisons professionnelles lorsque les contractions se déclarent. « Leur mari n’est pas à leurs côtés dans ce moment décisif, et ça, elles ne l’ont pas choisi. »

À l’époque, le libre arbitre des femmes Ngäbe était de surcroît très peu respecté par le système de santé, explique Eira. « Les médecins étudiaient le dossier et procédaient aux soins sans autre formalité. Si les femmes refusaient, elles étaient livrées à elles-mêmes ou bien traitées de force, de sorte que leurs droits étaient régulièrement violés… Aujourd’hui, cela ne se passe plus du tout comme ça. » Eira, désormais interprète, fait l’intermédiaire entre le personnel de santé hispanophone et les patientes et patients Ngäbe. Elle forme également le personnel de l’hôpital à l’adoption d’une approche culturellement adaptée. Les femmes, lorsqu’elles sont informées et traitées avec dignité, consentent généralement aux soins, nous apprend-elle. « En revanche, quand elles expriment leur refus, leur choix est respecté. »

Outre le contexte médical, Eira aspire à ce que ce principe d’autonomie corporelle s’étende à la sphère intime. « Je m’adresse ici aux mères. Je veux qu’elles sachent qu’elles n’ont pas à avoir des relations sexuelles avec leur mari si elles n’en ont pas envie. Autrement, il s’agit d’abus sexuels », rappelle Eira. « Nous avons encore beaucoup de sensibilisation à faire sur cette question ».

Cependant, comme le souligne Gertrudis, ces problématiques ne sont pas propres à la communauté Ngäbe. « C’est un problème universel », admet‑elle. « Il y aura toujours du machisme et de la discrimination… Ça ne cessera jamais, c’est omniprésent… Mais les gens comme nous, dans l’Association, ça nous a endurcis. Nous nous sommes construit une carapace. »

Loin d’être sur la défensive, Eneida, qui attend de donner naissance à son troisième enfant, affiche pour sa part un tempérament ouvert et souriant. Son armure, c’est son assurance. Lorsqu’on lui demande si son partenaire la soutiendra dans sa décision, la réponse ne laisse place à aucun doute : « Oui. Oui. Il me soutiendra. C’est certain », affirme-t-elle. « Peu importe ce que je décide. »

Reportages

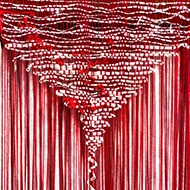

Le tissage et la broderie brouillent les frontières entre art et fonctionnalité, entre aspect pratique et dimension esthétique. Par le passé, les mouvements de femmes ont souvent utilisé les textiles pour sensibiliser le public aux questions qui leur tenaient à cœur, comme l’acceptation de son corps, la justice reproductive ou encore la lutte contre le racisme systémique. Les artistes contemporaines et les collectifs textiles dirigés par des femmes perpétuent cette tradition à travers des œuvres reflétant leur environnement et leurs coutumes locales. Depuis des milliers d’années, l’art textile permet ainsi aux femmes du monde entier de créer des passerelles entre les générations passées et futures, au sein des familles et des communautés.

Nous tenons à remercier les artistes dont les créations illustrent ce rapport :

-

Nneka Jones

-

Rosie James

-

Bayombe Endani, représentée par The Advocacy Project

-

Woza Moya

-

Le Collectif de femmes Tally Assuit, représenté par l’International Folk Art Market

-

Pankaja Sethi